春天是万物萌生、绽放的季节;春天又是桃红柳绿、姹紫嫣红,四季中最养眼的季节;春天还是祭奠先人、缅怀故人的季节••••••就在这个季节里,我亲爱的妈妈王世杰,在医院经历了一个多月的生死抗争,仍离我们而去,享年93岁。

回望妈妈的一生,没有壮举,犹如潺潺的流水难有大的波澜,但她滋润了我们的心田;在新华社这个群星璀璨的社区中,她只是一颗被照耀的星星,但她以自己微弱的光传给我们做人的道理;她的一生是平凡的,但她给了我们不平凡的母爱。

妈妈以她的平静、慈爱成为高寿之人,是她撑起这个家,她是我们的福星。如今她走了,让我们心存不舍,从此我们再没有妈妈,那份心痛、心碎的滋味,只有自己去吞咽、去化解••••••妈妈呀,与您做母女的历历往事萦绕心头,似有不吐不快之感,现将我三年前的一篇短文--《妈妈的故事》“亮”出来,以表思念之情。

妈妈的故事

到今年底(2013年),妈妈该跃上91高龄了,最近常说起过去经历的事,虽是些模糊的片段,但她还是想让我们知道,自己的家乡在哪?家里都有什么人?日寇侵华时期一家人是怎样颠沛流离的?此后,她又是如何离开家乡外出求学、工作,以及成家立业的。

(一)

妈妈说,她的老家在河南黄河以北的汲县,属明清时的卫辉府管辖。据史料记载,卫辉是一座具有数千年悠久历史的河南省级历史文化名城,地处中原腹地,西依太行,南临黄河,东接齐鲁,北通神京,商纣时期即为京畿牧野地,战国时称汲邑,西汉高祖二年开始设汲县,距今已有二千二百余年的历史。历来迁客骚人会萃,商贾富象云集。巍巍太行的呵护,悠悠黄河的滋润,哺育了卫辉这座历史文化名城!

妈妈的父辈有四兄弟,姥爷行二,底下有两个弟弟。在妈妈印象中,这是个大家族,住在一个庭院中。后来因家族矛盾,姥爷带着全家搬离了这个大院,自立门户。

姥爷在邮局谋到一份邮递员工作,对于养家糊口算是较稳定的营生。妈妈在家是老小,上有一姐、一兄,之间相差三岁左右,全都按部就班上学读书,衣食无忧。

妈妈原名为王桂英,中学毕业后,妈妈要去小学任教,主动改了名字,即随哥哥王世荣的排法,取名王世杰,很有些单刀赴会独闯天下的豪气,此后一直沿用至今。

1935年后,日本侵华,战火节节深入我中原,民不聊生,姥爷带着全家随着邮局迁到黄河以南、紧靠太行山的内乡县,躲避战乱。当时河南的很多政府机关也南迁到内乡,妈妈有了在此就读开封女中(河南有名的女中)的机会,毕业后在内乡当过小学老师。1945年抗战胜利,姥爷又带着全家迁到开封定居。1949年解放战争刚结束,妈妈与同学们结伴离家赴南京,考上了南京大学(原国立中央大学),原想就读医学专业,因外语稍逊色未过关,后考上美术专业,当然这也是妈妈喜欢的专业。

(二)

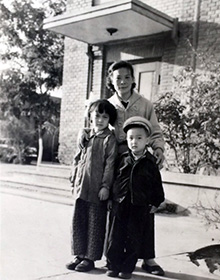

妈妈在南京大学实际只读了两年专业课,因国家百废待兴亟需各方面人才,在校两年就被下放农村参加土改,半年后回到学校马上毕业分配。妈妈有幸分到南京《新华日报》做美编,在工作中,妈妈结识了也在《新华日报》工作的爸爸,一个搞摄影、一个做美编,业务上有交叉,交流上有话题,彼此相识、相爱,很快步入婚姻殿堂。1952年11月8日,我——他们的第一个孩子诞生于南京,取名邹紫金,留有深深的南京印记。也是在这一年,爸爸被调到北京新华社工作,妈妈是在一年后才来北京与爸爸团聚。从此,我们一家就在新华社大院生了根,1954年6月15日大弟弟邹宪出生,1956年2月22日小弟弟邹毅又问世,一家五口开始了与共和国同命运的人生。

(三)

我们姊弟三人的问世,给妈妈带来了极大的身体伤害——全是剖妇产,妈妈多次大流血,身体一直不好,患有严重的神经衰弱症。由于身体不支,工作、生活都有些力不从心,这给她的职业生涯带来了不利因素,没有像爸爸那样在业务上拔尖,未能留下有影响力的美术作品(多是搞橱窗宣传画等),同时也失掉了业务晋升的机会。退休后她常说,我在群星璀璨的同事中是最不起眼的,很有些无奈的意味。

小时候,妈妈对我们姐弟三人可说是呵护有加,没有被她训斥和暴打的印象,就像个“鸡妈妈”,用她的羽翼全身心地保护我们。

记得在我六七岁换牙前,乳牙里出外进,虫牙不少,妈妈为此带着我多次去医院诊疗,可说是不厌其烦。拔掉发育不好的牙,补了被侵蚀的虫牙,把牙的根基打牢。由于妈妈为我在换牙前未雨绸缪,换牙后我长出了一口引以为傲、排列整齐的牙,从此再未踏进牙医的门,让我一生受益匪浅。

当我上小学二三年级的时候,全国发生了自然灾害,食品、物资极度匮乏,肉、蛋、奶等都要按月、按量供应。为了我们这些身体正处在发育期的孩子,妈妈每周都要步行20多分钟,穿过几条胡同去四川饭店买些小笼包子、粉蒸肉等,给我们补充营养。不巧的是,我在那个节骨眼上,患上了淋巴结核,妈妈拿着我的病例诊断书四处咨询,终于按特例给我定了一瓶牛奶。而我偏不适应牛奶的味道,常常趁妈妈不在意时偷偷溜走,惹她生气。现在想想那时太不懂事,没有珍惜这来之不易的营养食品。

妈妈平时话不多,但对我们的要求是疏密结合,上学要尊重老师、认真听讲、按时完成作业;与同学相处要友爱、互相帮助。平时并不约束我们,让我们有一个自由发展的空间。因此,回想我们的童年,除了学业,我们还利用寒暑假学滑冰、游泳、逛厂甸,拿给我们的零花钱买小人书、球拍等,也积极参加学雷锋活动,童年的生活真是丰富多彩,幸福无比。

还记得,上小学五六年级时,我在班里任中队委员,班主任谭安发老师专门组织班里的同学到家里来,让妈妈传授教育我们的经验,让我感到很有面子。

(四)

1966年9月我本应升入初中,因文化大革命爆发学校都停课了,我们这届学生又在小学挺了两年。在这期间,我加入了学校的红卫兵,主要是参与接待外地到北京的红卫兵,接受毛主席检阅。当时,老师全都靠边站了,老校长也被批斗了,有一个工友,被揭有历史问题,还没定案就在女厕所上吊自杀了,这给我留下了“血腥”的印象。回家跟妈妈提到这些事,她说你们年纪还小,不要被人利用了,老师教书育人,对你们严加管教有什么不对吗?要明辨是非,别做对不起良心的事。我铭记妈妈的嘱咐,绝不助纣为虐。

1968年初,我升入了民院附中初中,每天坐公交车从黄亭子宿舍到西单上学,不到两年就被毕业了,要求我们六九届初中毕业生全部上山下乡,接受贫下中农再教育。下乡地点只有两个去处,一是内蒙生产建设兵团,要的人数很少;二是黑龙江生产建设兵团,基本是大拨轰,我被分到黑龙江生产建设兵团五师54团5连。当时,没有更多想法,反正大家都一样,走就走呗。

那时,爸爸在新华社广州军分社,文革中被留党察看,下放到湖南攸县一个“五七”干校,早就自顾不暇,我的事他是鞭长莫及。在这种大势下,妈妈也只有送我的份。记得1969年8月17日那天,妈妈帮我收拾了一个帆布箱子,装了几件随身穿的衣裳,早早送我到集合点后,我就催促她走了,好像没有离别之愁,觉得这是去经历一场考验,不能婆婆妈妈的。而妈妈的心里是痛的,她担心年仅16岁的女儿到北大荒后该怎样生活,她时时都在牵挂千里之外的女儿。

转年,妈妈也被下放到山西永济的“五七’’干校,一家五口分散在湖南、山西、黑龙江和北京四处,北京家里由邹宪带着邹毅上班、上学、过日子,这种状况一直持续到七三、七四年。我们每年都约在春节前探亲。记得有一年是我先拎包从东北回京,那时家在黄亭子院37号楼四层,当我上楼敲门,开门的却是原6层的唐理奎叔叔,很让我诧异,难道走错门了,不该呀。唐叔叔马上把我迎进门,说他们在北屋借住,两个弟弟住朝南的大屋。看我回家探亲,而且爸爸、妈妈也将在近日到京,他很快收拾了东西客气地离开了。

在我印象中,妈妈这次回京好像没再回“五七”干校,弟弟们又有了家的感觉。我仍在北大荒战天斗地多年,当时妈妈很盼着我能通过办病退返京,而我一直未吐口,还很革命地表示要扎根边疆,让妈妈为我的前途操心。后来听妈妈的同事说,你妈妈经常在办公室里流眼泪,同事们就宽慰她,你女儿会回来的。我是在1978年高考结束后才回京的(在当地参加了高考,因录取学校不理想开溜了),那时北京知青走得差不多了,我应是杀青的。我的回京终于结束了妈妈以泪洗面的日子。

(五)

我是五口之家的最后一位归巢者,终于结束了文革中我们家四处漂泊的日子。此时妈妈还在上班,爸爸已办了离休和家人团聚。我呢,回京后一直犹豫,要不要再参加一次高考,当时各种预习班遍布京城,进入大学深造是我渴求的机会,但我也怕失利,因岁数不饶人——我已26岁了。最后我还是走进羊坊店街道办事处,被分到军博位于魏公村的文物仓库,做临时管理员,心想边干边学吧。

爸妈知道我有了一份临时工作,没有多说什么,但看得出来,他们是希望我或考学或有份稳定的工作。

在军博干了两年临时工,终于有了新的转机。当时知青大批返城后如何妥善安排就业,成了政府部门一项紧迫之事。后来下发文件要求知青父母所在单位尽量安排其子女就业,因妈妈所在单位的原因,我自然归属于新华社管辖,又恰逢改革开放,新华社要适应服务市场经济的新形势,刚创办《经济参考报》,亟需各种人才,我就被正式录用了,成为真正的新华人。

进入经参后,我知道自己学识的欠缺,除了认真完成所交给的各种事物外,留心学习新闻方面的业务,领导看我即能干又肯学,就不断把我往新闻采访和新闻编辑方面引导,再加之我考上了第一期中央电视大学中文专业(1981年),随后进入了新闻采访序列。从开始的画版、编辑到采访,再到编辑,一路走来,被评为记者、主任编辑,获得副高职称,到去年底已在这个岗位上干了30多年,今年正式退休。

可以说,我能在工作中不断有所进步与妈妈的指教分不开,虽然在我遇到难题或难事时,妈妈只是只言片语——坚持住、多交流、别往心里去••••••可往往让我心里热乎乎的,觉得没有过不去的坎,事实也确是如此。如今,我也是60岁的人了,更能理解妈妈的宽厚、通达和善解人意,这些品德对子女成长是最好的慰籍。

(六)

妈妈是在我儿子诞生后(1987年)65岁才退休的,要不是为我分忧她可能还会再干两年。我是出了月子就到老妈家调养,在这里我有了主心骨,无论酷暑严寒每天必给儿子洗澡、捏脊、活动筋骨,因此孩子在进幼儿院前从未生过大病。而我也得益于妈妈的医学常识,及时补充同仁堂的六味地黄丸,固本养肾,恢复体能,虽已是年近35岁高龄的母亲,却未有衰老之态,反而深得生命再次重生之益。

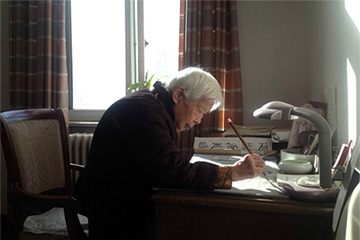

自妈妈退休后,不仅忙于孙辈之事,更是全身心辅助爸爸出画册、办画展,还要处理家务,其体能及精力消耗都甚于过去。可妈妈从未在我们面前抱怨过,仍是尽她所能。最近我在整理爸爸文稿资料时,发现爸爸所有文稿都留下了妈妈缮写的字迹,一笔一划工工整整,连爸爸与出版单位、展出单位等的往来书信也都由妈妈缮写,而很多照片展出展板的设计也出自妈妈之手。在长达20年的时间段内,妈妈无怨无悔地倾心帮爸爸完成了三本相册、三次大型摄影展览的筹备、书写工作,应说是幕后的贤内助。

爸爸自2005年12月27日离开我们至今已近八个年头,妈妈一直一个人孤独地生活,每天上午黄亭子大院的人都能看到,一个佝偻着背、个头不足1.5米的老妇人,提着兜由西门向东门走去,她要取报、买东西,而后回家料理家务。她就是我的妈妈,一去一来走了8个年头,由步履匆匆到步履蹒跚,如今真是走不动了。但她还顽强地每天杵着拐杖,亦步亦趋从二楼下到一楼,由我陪伴着慢慢腾挪着脚步,在楼下的小花园里散步。今年从年初到九月,我每天都到黄亭子家中陪伴妈妈,看着、感觉着,妈妈腿部、脑部衰老的速度加快了,今后会怎样,我不敢想象,我要做的就是让妈妈不再孤独,不再寂寞,高高兴兴每一天。

(2013年初执笔)